-

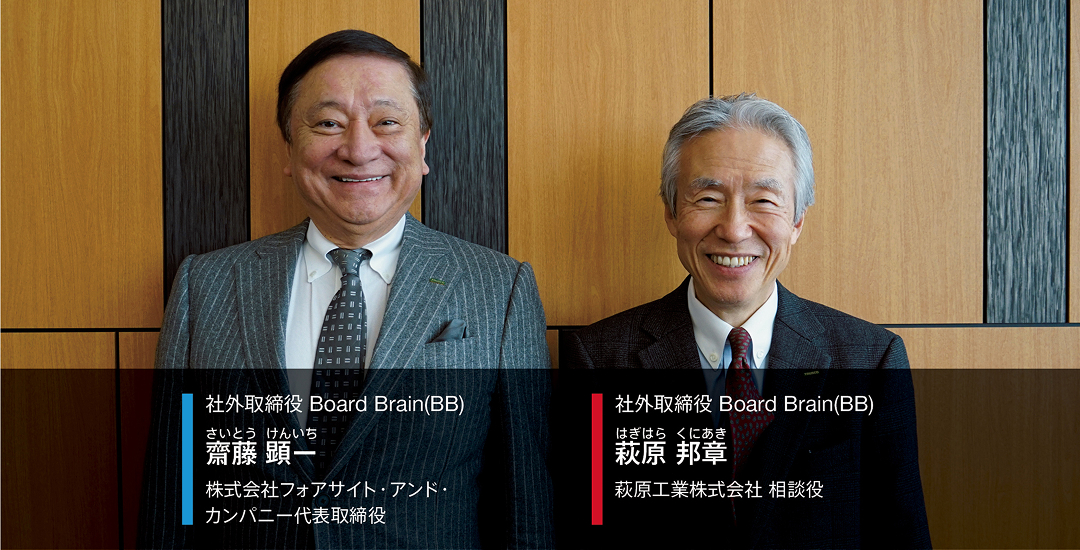

萩原 邦章はぎはら くにあき

萩原工業株式会社

相談役 -

鈴木 貴子すずき たかこ

エステー株式会社

会長 -

齋藤 顕一さいとう けんいち

株式会社フォアサイト・アンド・カンパニー

代表取締役

豊富な経験や知識を生かし、当社の発展に貢献してもらうことをイメージして、当社では社外取締役をボードブレーン(Board Brain、通称BB)と呼称しています。一般的には外部の目として「不祥事の防止」を役割とする場合が多いのですが、当社では透明性の高い独自のガバナンスを形成しているため、「持続的な成長・企業価値の向上」への貢献に重きを置いています。その社外取締役各氏に「当社はどうあるべきか」そして「女性活躍の取組みの上で重要なポイント」などについて話を伺いました。

第61期の取り組みについて教えてください。

齋藤

長年、経営コンサルティングの世界にいる中で気が付いたことなのですが、当社を含め日本企業が直面している大きな問題がいくつかあります。経営会議では、それらの重要課題やテーマに対してどのように考えるべきかを「つぶやき」という形で自分の考えを共有させてもらいました。

萩原

メーカーという立場で、商品やユーザーサービスに関する提言を行いました。経営会議の場では、経営に必要な財務知識などをテーマとして取り上げ、経営会議の場でお伝えしてきました。貸借対照表と損益計算書の関係性について、貸借対照表から見える企業活動などについて提言を行いました。今期の当社を振り返ると、置き薬ならぬ置き工具「MROストッカー」や「ニアワセ+ユーチョク」といった施策が生き、着実に業績を伸ばしていると感じています。

鈴木

新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行し、アフターコロナが鮮明になってきたと捉えています。コロナ禍の3年間で世界は非常に目まぐるしく変化しており、日本企業もアフターコロナを見据えた取組みを備えておくべくだったと反省しています。アフターコロナを見据えた取組みというのは、社会に対する外側の改革と、社内の風土や働き方、女性活躍などを含めた内側の改革も必要だったと感じています。今後もVUCAの時代は続き、さらに予測不能なことが起きると感じています。それらに備えて、当社が従前の枠組みを超えて進化しているのかどうか、今後どのように進化していくべきなのかを目で追いながら提言を続けてきました。

近年、「ニアワセ+ユーチョク」、置き薬ならぬ置き工具「MRO ストッカー」、商品に関するお声を集める「ユーザーズボイス」、ユーザー様向け検索・購買サイト「EC クロス」などユーザー様起点のサービスを展開しています。ユーザー様起点で行うサービスの可能性やお考えを教えてください。

齋藤

当社は卸売であり、その先に得意先様、その先にエンドユーザー様がいます。また、当社の前には仕入先様がいます。つまり仕入先様や当社はエンドユーザー様から遠い存在です。エンドユーザー様から遠い存在であるため、エンドユーザー様を意識することよりも、今まで通りの事業のやり方を継続することが最も簡単な方法です。慣れていない領域に踏み込むことは難しいことですが、エンドユーザー様と対話をして、常にビジネスの起点はエンドユーザー様であることを理解する必要があります。当社は商品開発においても、在庫・物流・販売・アフターフォローのすべての事業領域に関して、エンドユーザー様起点で何ができるかという考えを持っていることは非常に重要です。エンドユーザー様起点を継続するためには、質問し対話する方法や、得られた情報の意味を理解し考えを正しく伝えるための論理的思考を学ぶことが必要になってきます。一方的に聞きたいことを聞く「ヒアリング」ではなく、お互いの考えをやり取りする「インタビュー」の形式で、新しい商品開発のネタや営業の取組み方に気づくべきであると考えています。

萩原

製造業の中で、以前からプロダクトアウトではなくマーケットインで会社を見るということを学んできました。当社は卸売ですがサプライアウトではなく、改めてマーケットインでお客様の必要なものを、必要なときに、必要なだけ、適切な値段でお届けすることを追求した結果、置き薬ならぬ置き工具「MROストッカー」をはじめ、お客様に根付いた素晴らしいサービスが誕生したと感じています。商品選定が適切、納期が早いといったお客様に根付いたサービスを強化・継続していくことが重要であると考えます。現場のリーダーたちがお客様に根付いた発想、利便性を追求し続けていけば、今後も着実な成長が継続できると感じています。

女性活躍の取組みの上で重要であると思われることを教えてください。

鈴木

数値目標設定は逆差別に繋がり、要件不適格な人材を無理に就任させるリスクが生じるという反対論が根強いことは承知していますが、数値目標がなければ女性登用が進まないのは事実です。ゆえにエステー株式会社の社長在任中は数値目標を掲げ、積極的に女性登用に取り組みました。従前のプロジェクトメンバーは男性ばかりで構成されていましたが、適性ある女性を指名し配置すれば、プロジェクトが上手く進むことが多々あり、成功事例が積み重なると自然に女性が登用されるようになりました。当社も最初は数値目標をもって多少強引にでも進め、上手くいかない場合は元に戻せばいいと考えます。今後も社外の立場で客観的に進捗を見ていきたいと考えています。

萩原

提案女子会に参加される8名の方々を3年以内にプロジェクトメンバーなどに抜擢し、新しい機会や新しい仕事を与えることで、経験から自然と能力のある人材が誕生すると思います。人口減少の中で、日本を維持・活性化するためには、定年制度の廃止や女性活躍などが必要不可欠です。数年で改革することは難しいため、人材を現場で育てていくことが良いと考えます。

齋藤

女性活躍に際しての問題点が3つあると考えます。1つ目は風土を作っている、アンコンシャスバイアス(意識していない偏見)です。その偏見を払拭し、年齢・経験・性別などに関係なく誰であってもお客様を喜ばせ会社の発展に貢献した人が一番偉いという考え方をみんなが持たなければなりません。2つ目はマミートラックです。育児と家事をしながら、今まで通りの仕事を継続することは、ほとんど不可能に近いことです。男性の育児や家事への貢献も大切ですが、育児・家事・仕事を行う女性の能力を最大限に活用できる支援体制をどのように作りあげるべきかを考える必要があります。3つ目は教育です。世の中が変化している中で、これまで通りの考え方ではなく、新しい考え方や行動の仕方を作り出す必要があります。そのためには蓄積された知識や経験だけに依存するのではなく、市場やお客様、また自社の重要課題について、思い込みではなく事実ベースのデータで議論しなければなりません。そのためには新しい能力開発が必要で、そのための教育プログラムが必要になるのです。優れた人、能力のある人がたまたま女性であったというのが望ましい姿だと思います。

新商品開発・既存商品ブラッシュアップを進めていますが、その際に重要であると思われることを教えてください。

萩原

これまで製造業で、既存の商品をいかに高付加価値化するか、ブルーオーシャンのゾーンに持っていくか、と様々なことをやってきました。やはり、一人ひとりが商品をいかに改良していくか、少しでも良いので「差」ではなく「違い」を出していくか、を継続的に考える中でイノベーションや新商品が出てくるものです。日頃から、競合商品との差ではなく違いをどう作るか、という意識を高めていくことで高付加価値化が進むと思います。

鈴木

新商品開発や既存商品のブラッシュアップの前段階として、ナショナル・ブランド(NB)商品の扱いがたくさんある中で、プライベート・ブランド商品(以下、PB)「TRUSCO」の明確なコンセプトを打ち立てて差別化しなければなりません。例えば除菌シートを例に挙げると、モノづくり現場で手がふさがり、ケースから取り出すことができない人のために、手をかざすと自動でシート出てくる商品などがあれば、当社らしいPB商品となるのではないでしょうか。商品群がたくさんある中で、どのような商品をPB商品とするか、ブランドのコンセプトがなければ、価格訴求となってしまうため、まずはコンセプトを確立させるべきであると考えます。

齋藤

商品開発においても事実ベースでの分析や、エンドユーザー様へのインタビューが不可欠です。まずはどういった商品群がどれくらいの市場規模を構成しており、どのような特徴を持った商品が、どれくらい売れているのか、それはなぜかを分析する必要があります。それらの情報は、単に国内市場だけではなく、世界における工具の市場トレンドから学ぶことも重要になります。そして、エンドユーザー様の満たされていないニーズやウォンツを理解し、それらを製品としてどのように作り上げていくのか、あるいはどこから調達するのか、の商品開発戦略も必要になるでしょう。データとエンドユーザー様の声を基に商品開発やブラッシュアップを行うのが原則です。まさに、プロダクトアウトではなく、マーケットインの思想が必要と言うことです。

第61期 社外取締役インタビュー

当社では社外取締役のインタビューを定期的に実施しています。

「今期(61期)の取り組みや活動について」「女性活躍の取組みの上で重要なポイント」など、さまざまなテーマを設定し、それぞれの視点で議論いただきました。